Odesa-Tage 2025

Kolloquiumsvortrag

18:15 Uhr, / Zoom

Eka Tchkoidze (Halle) | Medieval History in Georgian Literature and Film (19 th -20th ct.). Some Aspects of Shaping Georgian National Identity

Discussion, 02.12.2025, 18:00, EuropaPunkt

"Occupation, torture, and violations of nuclear safety", with Rebecca Harms (former MEP), Roman Koval (Truth Hounds) and Yana Lysenko (FSO Bremen). Moderated by Eduard Klein (FSO Bremen).

Wissenswertes

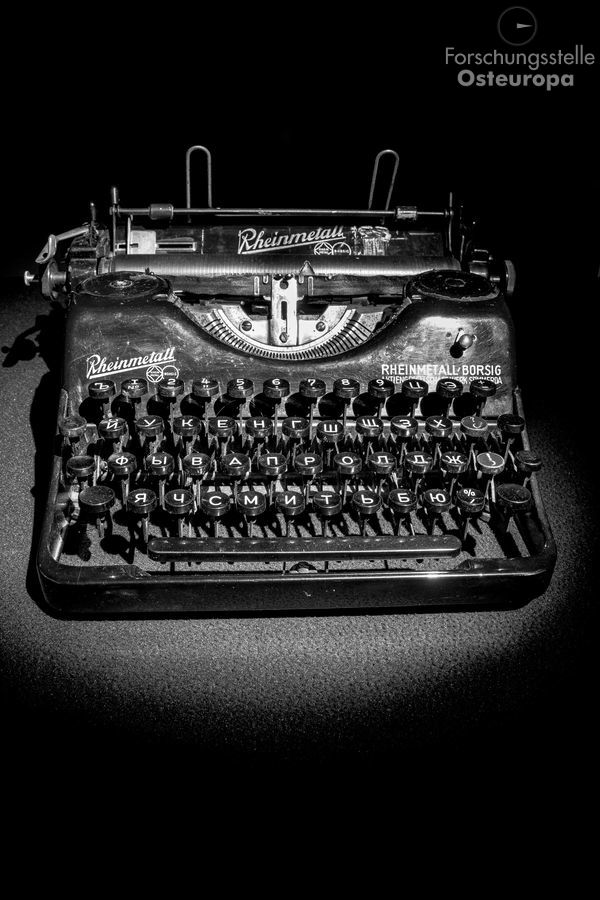

Die Schreibmaschine zum Sprechen bringen

Das Exponat aus dem Hause Ajchenwald

Foto: Fabian Winkler Fotografie. Quelle: Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, FSO, 01-057 museale Artefakte.

Es liegt nahe, dieses Exemplar Juli Ajchenwald (1872-1928) zuzuordnen, einem der profiliertesten Literaturkritiker des Silbernen Zeitalters, von den Avantgardisten bekämpft und von den Bolschewiki gehasst. Für Trotzki waren seine „Literarischen Silhouetten“ Inbegriff bürgerlichen Literatentums. Kein Zufall, dass sein Name auf der Liste derer auftauchte, die im Herbst 1922 auf dem sogenannten „Philosophendampfer“ ins Exil nach Deutschland verschickt wurden. Ajchenwald blieb eine Koryphäe auch im Russischen Berlin der 20er Jahre, wo er unglücklicherweise 1928 am Kurfürstendamm unter eine Straßenbahn geriet und starb. Ist es nicht seltsam, dass auch Berlioz, eine der Figuren im Roman „Meister und Margarita“, an dem Bulgakow damals arbeitete, unter die Straßenbahn geraten war?

Wir wissen viel über Texte, die auf Schreibmaschinen verfertigt wurden, aber kaum etwas über die Geschichte der Objekte und Apparate, denen wir diese Texte verdanken. Wir wissen nicht, wie die Schreibmaschine „Made in Germany“ nach Moskau gelangt ist – in sowjetischen Zeiten durchaus keine Selbstverständlichkeit. Die Marke „Rheinmetall-Borsig“ gab es in den 20er Jahren, also in den Jahren des Exils von Juli Ajchenwald, noch nicht. Rheinmetall hatte als Folge des Versailler Vertrags seine Rüstungsproduktion einschränken müssen und war zeitweilig auf die Herstellung von Büromaschinen ausgewichen; zur Fusion von Rheinmetall mit Borsig kam es aber erst 1936. Fest steht nur, dass sich die Schreibmaschine zeitweise im Besitz des Sohnes Aleksandr Ajchenwald (1899-1941) befand, eines namhaften marxistischen Ökonomen und „Bucharin-Schülers“, der im Zuge der Stalinschen Säuberungen repressiert und 1941 umgebracht wurde, wie die Familie nach Öffnung der Archive herausfinden konnte.

Lesetipps:

Friedrich Kittler: Aufschreibesysteme 1800/1900, München 1985.

Länder-Analysen

» Länder-Analysen

» Eastern Europe - Analytical Digests

Discuss Data

Archiving, sharing and discussing research data on Eastern Europe, South Caucasus and Central AsiaOnline-Dossiers zu

» Erdgashandel

» Hier spricht das Archiv

» Russian street art against war

» Dissens in der UdSSR

» Duma-Debatten

» 20 Jahre Putin

» Protest in Russland

» Annexion der Krim

» sowjetischem Truppenabzug aus der DDR

» Mauerfall 1989